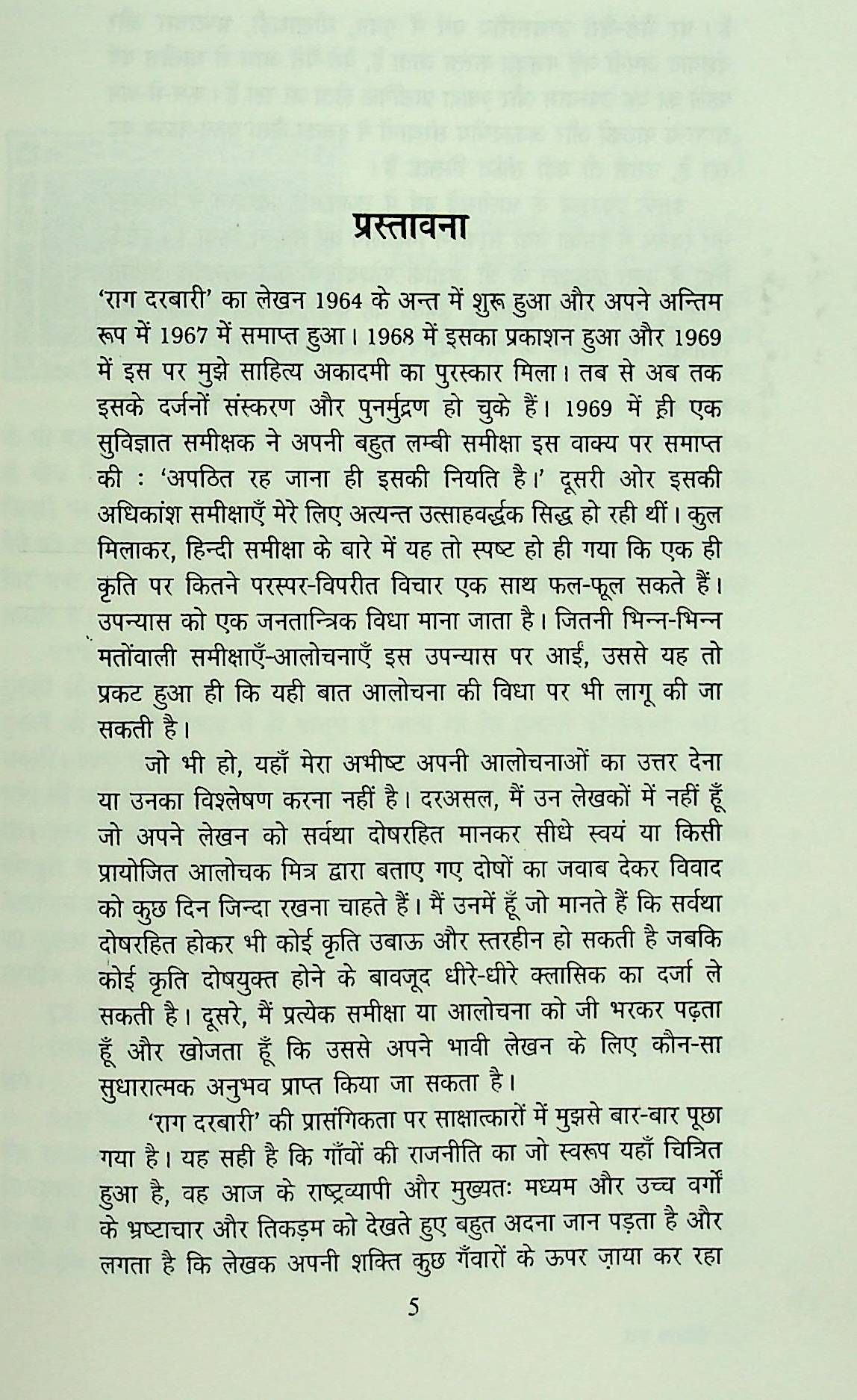

प्रस्तावना

‘राग दरबारी’ का लेखन 1964 के अन्त में शुरू हुआ और अपने अन्तिम

रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969

में इस पर मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तब से अब तक

इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक

सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लम्बी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त

की : ‘अपठित रह जाना ही इसकी नियति है ।' दूसरी ओर इसकी

अधिकांश समीक्षाएँ मेरे लिए अत्यन्त उत्साहवर्द्धक सिद्ध हो रही थीं । कुल

मिलाकर, हिन्दी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही

कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल-फूल सकते हैं ।

उपन्यास को एक जनतान्त्रिक विधा माना जाता है । जितनी भिन्न-भिन्न

मतोंवाली समीक्षाएँ - आलोचनाएँ इस उपन्यास पर आईं, उससे यह तो

प्रकट हुआ ही कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा

सकती है।

जो भी हो, यहाँ मेरा अभीष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना

या उनका विश्लेषण करना नहीं है । दरअसल, मैं उन लेखकों में नहीं हूँ

जो अपने लेखन को सर्वथा दोषरहित मानकर सीधे स्वयं या किसी

प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद

को कुछ दिन जिन्दा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूँ जो मानते हैं कि सर्वथा

दोषरहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है जबकि

कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे-धीरे क्लासिक का दर्जा ले

सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता

हूँ और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन-सा

सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है ।

‘राग दरबारी’ की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार-बार पूछा

गया है। यह सही है कि गाँवों की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित

हुआ है, वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों

के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और

लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गँवारों के ऊपर ज़ाया कर रहा

1

शहर का किनारा। उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था ।

वहीं एक ट्रक खड़ा था । उसे देखते ही यकीन हो जाता था, इसका जन्म केवल

सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक

के भी कई पहलू थे। पुलिसवाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क

के बीच में खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के

किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर

डैने की तरह फैला दिया था । इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी, साथ ही यह खतरामिट गया था कि उसके वहाँ होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल

सकती है।

सड़क के एक ओर पेट्रोल-स्टेशन था; दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े

टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलनेवाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई

दुकानें थीं। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो

सकती । प्रायः सभी में जनता का एक मनपसन्द पेय मिलता था जिसे वहाँ गर्द, चीकट,

चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता

था। उनमें मिठाइयाँ भी थीं जो दिन-रात आँधी-पानी और मक्खी-मच्छरों के हमलों का

बहादुरी से मुकाबला करती थीं। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्तकौशल और उनकी

वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थीं। वे बताती थीं कि हमें एक अच्छा रेज़र ब्लेड बनाने

का नुस्खा भले ही न मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की

तरकीब सारी दुनिया में अकेले हमीं को आती है ।

ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे ।

रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेज़ी से चलने

आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था । स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज़ की तरह दो घण्टा

लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ़ डेढ़ घण्टा लेट होकर चल दी थी ।

शिकायती किताब के कथा-साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की

निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए

उसने ट्रक देखा और उसकी बाछें-वे जिस्म में जहाँ कहीं भी होती हों - खिल गईं ।

वे लोग जोगनाथ को उठाकर उसे अपने पैरों पर चलने के लिए मजबूर करते हुए.

सड़क की ओर बढ़ने लगे। दारोगाजी ने कहा, “ शायद पीकर गाली बक रहा

किसी-न-किसी जुर्म की दफ़ा निकल आएगी। अभी चलकर इसे बन्द कर दो। क

चालान कर दिया जाएगा।"

उस सिपाही ने कहा, “हुजूर ! बेमतलब झंझट में पड़ने से क्या फ़ायदा ? अभी

गाँव चलकर इसे इसके घर में ढकेल आएँगे। इसे हवालात कैसे भेजा जा सकता है ?

वैद्यजी का आदमी है ।"

दारोगाजी नौकरी में नये थे, पर सिपाहियों का मानवतावादी दृष्टिकोण अब वे

एकदम समझ गए। वे कुछ नहीं बोले । सिपाहियों से थोड़ा पीछे हटकर वे फिर अँधेरे,

हल्की ठण्डक, नगरवासिनी प्रिया और 'हाय मेरा दिल' से सन्तोष खींचने की कोशिश

करने लगे ।

9

कोऑपरेटिव यूनियन का ग़बन बड़े ही सीधे-सादे ढंग से हुआ था। सैकड़ों की

संख्या में रोज़ होते रहनेवाले ग़बनों की अपेक्षा इसका यही सौन्दर्य था कि यह

शुद्ध ग़बन था, इसमें ज़्यादा घुमाव-फिराव न था। न इसमें जाली दस्तखतों की

ज़रूरत पड़ी थी, न फ़र्ज़ी हिसाब बनाया गया था, न नकली बिल पर रुपया निकाला

गया था। ऐसा ग़बन करने और ऐसे ग़बन को समझने के लिए किसी टेक्नीकल योग्यता

की नहीं, केवल इच्छा- शक्ति की ज़रूरत थी।

यूनियन का सुपरवाइज़र रामसरूप दो ट्रक साथ में लेकर बीजगोदाम पर आया । ट्रकों

कोऑपरेटिव यूनियन का एक बीजगोदाम था जिसमें गेहूँ भरा हुआ था। एक दिन

पर गेहूँ के बोरे लाद लिये गए और दूर से देखनेवाले लोगों ने समझा कि यह तो

कोऑपरेटिव में रोज़ होता ही रहता है। उन्हें पड़ोस के दूसरे बीजगोदाम में पहुँचाने के

लिए रामसरूप खुद एक ड्राइवर की बग़ल में बैठ गया और ट्रक चल पड़े। सड़क

एक जगह कच्चे रास्ते पर मुड़ जाने से पाँच मील आगे दूसरा बीजगोदाम मिल जाता;

पर ट्रक उस जगह नहीं मुड़े, वे सीधे चले गए। यहीं से गवन शुरू हो गया। ट्रक सीधे

में सबकुछ भूल गए और दूसरे दिन आस-पास के क्षेत्र में पूर्ववत् कोयला और लकड़ी

शहर की गल्लामण्डी में पहुँच गए। वहाँ गेहूँ के बोरे उतारकर दोनों ट्रक ग़बन के बारे

ढोने लगे । रामसरूप का उसके बाद काफ़ी दिन तक पता नहीं चला और लोगों ने

विश्वास कर लिया कि गेहूँ बेचकर, कई हज़ार रुपये जेब में भरकर वह बम्बई की ओर