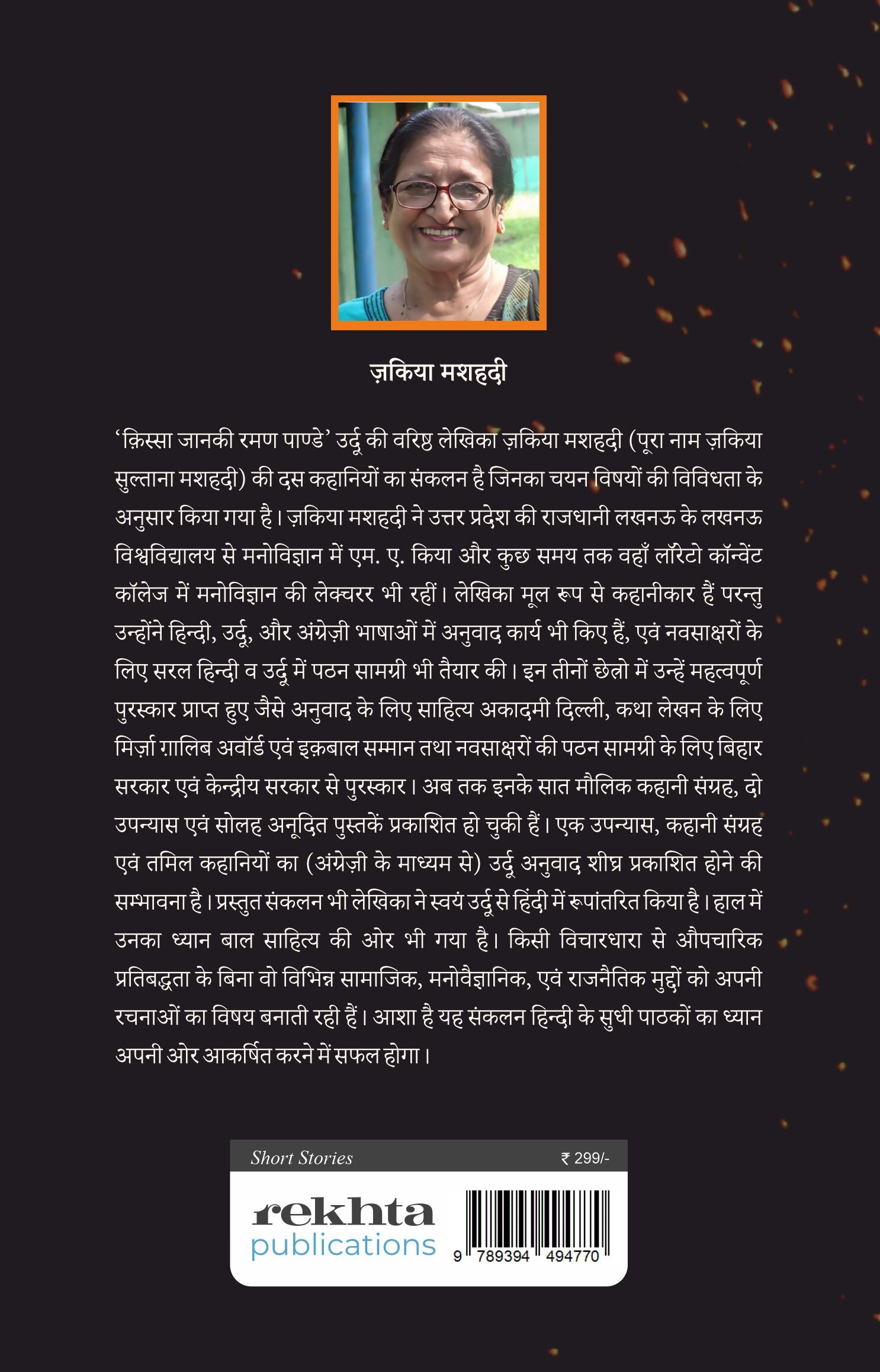

ज़किया मशहदी के अफ़साने

कभी-कभी मुझे लगता है कि आज कल अफसाना - निगार कोबड़ी आसानियाँ हैं।

पाँच-सात विषय तो ऐसे हैं जो लगभग आते रहते हैं और उन्हें अफ़साने का रंग देने

के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता । अख़बारों के तराशे जमा किए, टी.वी. की ख़बरों

को गौर से सुना और फिर उन्हें अफसाने का रंग दे दिया। अफसाना- निगार को परवाह है न उसके पढ़ने वाले को फ्रिक्र, कि रोजमर्रा की घटनाओं को अफसाना बनाने के लिए क्या-क्या

दरकार होता है। औरतों का मुआमला तो और भी आसान है कि औरत इस मुल्क में तकरीबन

हमेशा और तक़रीबन हर जगह मजलूम है। अब इसमें एक नया विषय जोड़ दीजिए,माँ के पेट में

बच्चे की जिन्दगी का खात्मा । अफसाना आसानी से तैयार हो सकता है। औरतों के शोषण का

विषय तो अब इस क़दर मक़बूल हो चुका है कि ख़ालिदा हुसैन भी इस पर अफसाना लिखती हैं।

ये और बात है कि उनके अफसाने में बहुत सारा अफसाना भी होता है। सिर्फ ख़बर का बखान नहीं ।

मुश्किल ये भी है कि खरबूजे को देखकर ख़रबूजा रंग पकड़ता है। मर्द हो या औरत, उसे बाजार भाव भी देखना है और अदब के मैदान में अपनी जगह भी बनानी है।

अनुक्रम

1. माँ .......... 21

2. क़िस्सा जानकी रमण पाण्डे .......... 38

3. अंगूठी .......... 75

4. एक मकोड़े की मौत .......... 94

5. मंजूरवा .......... 105

6. बाक़ी सर .......... 119

7. पुर्सिश .......... 133

8. छोटी रेखा बड़ी रेखा .......... 153

9. अज्जन मायूँ का बैठका .......... 164

10. मुखपृष्ठ के चेहरे .......... 176

माँ

ठण्डी हवा का झोंका हड्डियों के आर-पार हो गया।

कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इस पर महावटें भी बरसने

लगीं। पतली साड़ी को शानों के गिर्द कस कर लपेटते हुए मुन्नी को

ख़याल आया कि ओसारे में टापे के नीचे उसकी चारों मुर्गियाँ जो

दुबक कर बैठी होंगी, उन पर टापे के साँकों से फुवार पड़ रही होगी।

बीमार पड़ कर मर गईं तो दोबारा ख़रीदना बहुत मुश्किल होगा।

कँपकँपाते हाथों से उसने टट्टर हटाया और बाहर आ गई।

बारिश ने जैसे हर तरफ बारीक मलमल का पर्दा डाल रखा था।

सूरज पहले ही कई दिन से नहीं निकला था, इस पर ये चादर। फिर

उसे अपनी बेवक़ूफ़ी का एहसास हुआ। दिन, तारीख़ महीने तो वैसे

भी उसे कम ही याद रहा करते थे, अब सुबह-शाम भी भूल चली

थी क्या? उसने ठण्डी साँस ली। सूरज निकला भी होता तो क्या

अब तक बैठा रहता। रात तो आ ही गई थी। हाँ पहले ही पहर ऐसी

अँधेरी और उदास न होती शायद उसने टापा उठा कर मुर्गियों को

दबोचा। डरे-सहमे परिन्दों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। बाजू में चारों

मुर्गियाँ और बग़ल में टापा दबा कर वो मुड़ ही रही थी कि अचानक

दूर फुवार और अँधेरे के दोहरे पर्दे के पीछे से कोई आकृति उभरती

महसूस हुई। इसके साथ ही एक चिंगारी सी भी चमकी। जरा सी देर

को उसे लगा,अगियाभुताल है। लेकिन अगिया भुताल हिन्दू हुआ

तो मरघट में और मुसलमान हुआ तो क़ब्रिस्तान में, आँखें मटकाता,

लोगों को रास्ता भुलाता घूमता है। जिन्दों की बस्ती में उसका क्या

काम। वहाँ अपने अगियाभुताल बहुतेरे हैं। मुन्नी डरी नहीं, और

डरती वो थी भी नहीं। रात के सन्नाटे में हर-हर करती गंगा के बीच

फैले पड़े दियरा के इस इलाक़े में वो अकेले जिन्दगी गुजार रही

थी और लोग रहते तो थे लेकिन झोपड़ियाँ दूर-दूर थीं दरमियान

में खेत थे या सब्जियों के बड़े-बड़े क़िते फैले हुए थे। शाम पड़े

सियार हुवा हुवा करते। मुर्गियों की ताक में लोमड़ियाँ दरवाजे पर

खुसर-पुसर करतीं। कभी आँगन में लगे अमरूद के पेड़ से सलसल

करता हरा-हरा साँप रस्सी की तरह नीचे लटक आता और गर्दन

उठा कर अपनी नन्ही नन्ही, चमकीली, विष भरी आँखें मुन्नी की

आँखों में डाल कर उसे घूरता, लेकिन डराने में कामयाब न होता ।

वो पास पड़ी लकड़ी उठा कर उसे धमकाती, अरे अब क्या ले

जाएगा रे? हरसिया से ज्यादा जहर है क्या तुझमें? मुन्नी के हिसाब

से उसका आठ वर्ष का पोलियोग्रस्त लड़का और पाँच-पाँच साल की

दोनों जुड़वाँ मरियल लड़कियाँ साँप के किसी काम के न थे। तीनों

बच्चों को मुर्गी के चूजों की तरह परों तले दबा कर वो बड़े इत्मीनान

से अपनी और उनकी रोजी-रोटी की फ्रिक्र में घूमती रहती ।

सुबह चार बजे, तड़के, जब सूरज निकला भी न होता और

गर्मियों में सरकती रात के मलगिजे अँधेरे या जाड़ों में घने कोहरे

की चादर में लिपटी गंगा सोई हुई होती, मछुआरे अपना-अपना जाल

निकालते थे और उनकी नावें तड़पती मछलियों से भर जाया करती

थीं। तब और लोगों के साथ मुन्नी भी अपना टोकरा लिए पहुँचती और

मछलियाँ भर कर हिसाब चुकता करते, आठ बजते-बजते पार जाने

वाली नाव पकड़ कर शहर पहुँच जाती थी। सिर पर टोकरा उठाए

मुहल्ले-मुहल्ले मछली बेच कर कोई दो-ढाई बजे तक लौट आती।